Rund 2,5 Millionen Hektar Grünland werden in Deutschland regelmäßig gemäht, um Heu und Silage zu ernten. Die erste Mahd erfolgt häufig bereits Ende April, und damit in der Brut- und Aufzuchtzeit vieler Wildtiere. Um sie zu schützen und vor dem Mähtod zu bewahren, gibt es verschiedene Strategien, die sich als wirksam erwiesen haben.

Flinke Pfoten, schnelle Haken: Wenn der Feldhase Gefahr wittert, kann er sich rascher aus dem Staub machen als mancher Spitzensportler. Auf der Flucht erreichen ausgewachsene Tiere Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Jungtiere hingegen können Bedrohungen noch nicht so geschickt entfliehen. Wenn bei der Mahd im Frühjahr die schweren Mähmaschinen anrücken, bleiben sie regungslos in ihrer Sasse – oft mit gravierenden Folgen: Die Junghasen werden von den Mähmaschinen erfasst und getötet.

Viele Bodenbrüter sind gefährdet

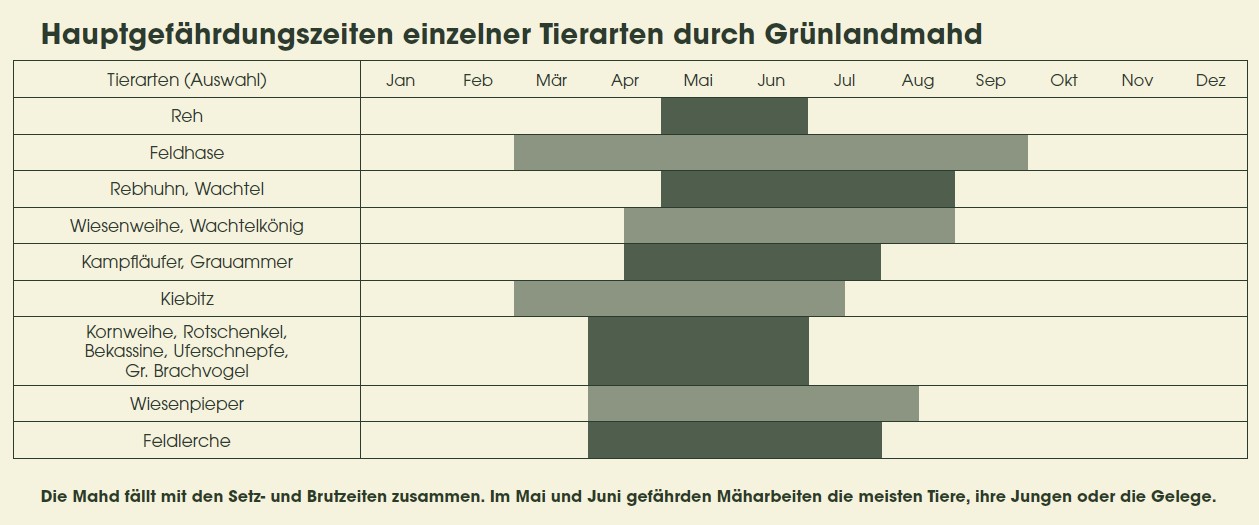

Nicht nur Feldhasen leiden Jahr für Jahr unter der Mahd. Auch Rehkitze, Amphibien und Bodenbrüter fallen ihr zum Opfer. Bodenbrüter sind Vögel, die ihr Nest auf oder dicht über dem Boden bauen. Sie nutzen die niedrige Vegetation des Grünlands als Kinderstube für ihren Nachwuchs. Doch ihre über Jahrtausende bewährte Überlebensstrategien – zum Beispiel das bewegungslose Ausharren einer brütenden Rebhenne – sind bei der Mahd verheerend. Durch die hohe Mahdfrequenz fallen häufig auch weitere Gelege aus. Das ist ein enormes Artenschutzproblem. Wiesenbrüter wie Kiebitz, Uferschnepfe und Brachvogel sind bei uns inzwischen insbesondere durch Lebensraumverlust hochgradig gefährdet – auch wegen der intensiven Mahd.

Der richtige Zeitpunkt für den Schnitt

Um die Gefahr für Jungwild und Bodenbrüter einzudämmen, sollte die erste Mahd möglichst spät im Jahr erfolgen, idealerweise ab dem 1. Juli. Im Rahmen der öffentlichen Agrarförderung werden Landwirte unterstützt, um Ertragseinbußen bei einer wildtierschonenden Mahd auszugleichen. Auch die Tageszeit ist entscheidend. Feldhasen etwa fühlen sich bei Dunkelheit sicher. Wird auch nachts gemäht, flüchten sie orientierungslos, und selbst ausgewachsene Hasen können ins Mähwerk geraten.

Maßnahmen vor und während der Mahd

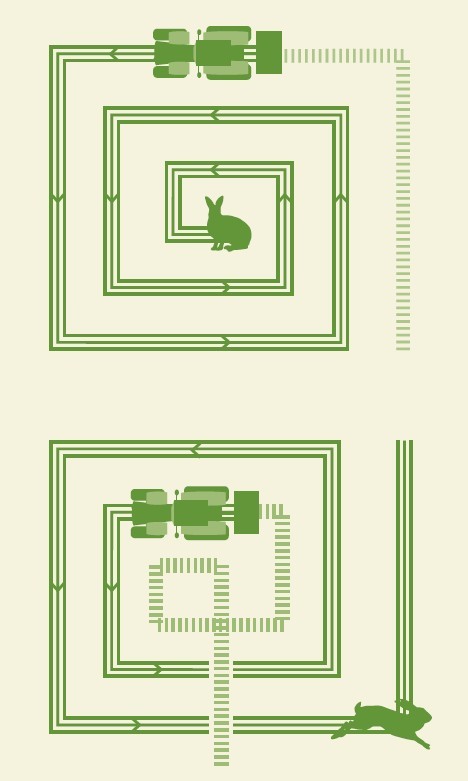

Voraussetzung für erfolgreichen Tier- und Artenschutz bei der Mahd ist ein guter Draht zwischen Landwirten und helfenden Akteuren wie Jägern, Jungwildrettern und Wiesenvogelschützern. Landwirte sollten Termin und Fläche der geplanten Mahd früh kommunizieren, um Schutzmaßnahmen einzuleiten. Mit Drohnen und daran montierten Wärmebildkameras lassen sich Rehkitze, Junghasen und Brutvogelgelege mittlerweile effektiv aufspüren. Das Vergrämen mithilfe von Plastiktüten oder Absperrband bietet sich zwar für Rehe und teilweise auch Feldhasen an, Wiesenvögel werden dadurch eher zur Aufgabe ihrer Gelege bewegt, und Nestflüchter verteilen sich oft einfach auf der Fläche. Einen großen Effekt hat dagegen die Wahl der Mahdrichtung: Wenn die Flächen von innen nach außen gemäht werden, können aufgescheuchte Wildtiere in Nachbarflächen flüchten. Bei besonders großen Grünlandparzellen ist eine Mosaik- oder Staffelmahd mit einem zeitlichen Abstand von zwei bis drei Wochen sinnvoll. Durch den Wechsel aus gemähten und ungemähten Flächen bleibt für die Wildtiere immer ein Rückzugsraum erhalten.

Wer von innen nach außen mäht (untere Grafik), ermöglicht aufgescheuchten Wildtieren die Flucht.

Bei der Mahd von außen nach innen werden die Tiere eingekesselt. (Quelle: Deutsche Wildtier Stiftung)

Umgang mit aufgespürtem Jungwild

Gefundene Jungtiere sind nicht immer hilfsbedürftig. Junghasen zum Beispiel werden von ihren Müttern allein gelassen, damit Beutegreifer nicht auf sie aufmerksam werden. Die erste Regel bei einer Wildtierbegegnung im Frühjahr lautet daher: Nicht anfassen! Auch Hunde sollten in der Brut- und Setzzeit an der Leine geführt werden, damit sie nicht schutzlose Jungtiere aufschrecken. Ist ein Tier wirklich in Not, kontaktieren Sie den zuständigen Jagdpächter. Die Rettung von Wildtieren, die dem Jagdrecht unterliegen, ist eine Form der Jagdausübung und darf nur von Jagdausübungsberechtigten oder mit der Erlaubnis des Revierinhabers erfolgen. In der Broschüre „Wildtierschutz bei der Mahd“ hat die Deutsche Wildtier Stiftung mit Unterstützung von Frankonia wichtige Hinweise zur Jungwildrettung bei der Mahd zusammengestellt.

Die Broschüre „Wildtierschutz bei der Mahd“ können Sie hier kostenlos bestellen.

Gemeinsam den Naturschatz erhalten

Wildtiere wie das Rebhuhn, der Kiebitz oder der Feldhase sind ein Naturschatz, den wir bewahren müssen – denn ihr Bestand ist längst nicht mehr gesichert! Beispiel Rebhuhn: Durch die Fortschritte in der Landbewirtschaftung hat sich sein Lebensraum drastisch verschlechtert. So ist der Bestand des Rebhuhns europaweit seit 1980 um 94 Prozent zurückgegangen.

Der Gründer der Deutschen Wildtier Stiftung, Haymo G. Rethwisch, erkannte als Jäger schon früh, dass heimische Wildtiere wie das Rebhuhn oder der Kiebitz durch den Verlust von Lebensräumen in ihrem Bestand bedroht sind. Deswegen gründete er vor mehr als 30 Jahren die gemeinnützige Deutsche Wildtier Stiftung. Er setzte schon früh auf eine wildtierfreundliche Land- und Forstwirtschaft.

Heute geht die Arbeit der Deutschen Wildtier Stiftung weit darüber hinaus: Deutschlandweit setzen wir uns für den Schutz bedrohter heimischer Arten ein und schaffen Lebensräume, um die Tierwelt zu bewahren und die Biodiversität zu schützen.

Hier können Sie spenden und sich aktiv für unsere Wildtiere einsetzen.

Text: Deutsche Wildtier Stiftung

Titelfoto: Junge Feldhasen (Lepus europaeus) haben auch im Grünland ihre Kinderstube.

Eine Häsin kann pro Wurf bis zu sechs Junge zur Welt bringen und sogar während

der Tragzeit erneut trächtig werden. Diesen Trick der Natur nennt man Superfötation. (Foto: imageBROKER.com / G. Lacz)

Ergänzung des FRANKONIA Redaktionsteams (14.04.2025)

Weitere Infos zum Schutz von Feldhase, Rebhuhn & Co.

Der Deutsche Jagdverband (DJV) hat die Broschüre „Artenvielfalt in der Agrarlandschaft – Maßnahmen für Landwirte und Jäger im Überblick“ herausgegeben. Auf 24 Seiten finden Sie unter anderem förderfähige Maßnahmen, viele nützliche Informationen und praktische Tipps. Hier geht’s zur Broschüre.